Hochsensibilität. Ein Begriff, der vielen fremd und dessen Bedeutung bisher kaum bekannt ist. Lediglich in den sozialen Medien taucht er immer wieder auf, jedoch oft als Modewort, das fehlerhaft definiert und in falschen Zusammenhängen genutzt wird. Was sich tatsächlich hinter dem Namen verbirgt, ist ein Persönlichkeitsmerkmal, welches sich durch eine intensivere Wahrnehmung von Reizen kennzeichnet. Bedeutet: Menschen, die hochsensibel sind, sind nicht etwa besonders zart besaitet, sondern können ihre Umwelt und die Gefühle anderer Menschen mit allen Sinnen intensiver und detaillierter wahrnehmen. Geräusche, Gerüche, Stimmungen oder visuelle Eindrücke werden weniger herausgefiltert und bleiben länger im Bewusstsein. Laut Forschungen der Ruhr-Universität Bochum vereinfacht gesagt: Die Filtermöglichkeit des Gehirns funktioniert anders.

„Du sitzt zum Beispiel in einem Restaurant, unterhältst dich mit deiner Begleitung, hörst aber gleichzeitig die Gespräche am Nebentisch, das Geklapper von Geschirr in der Küche, riechst das Parfum deines Sitznachbarn, die fertigen Gerichte, die die Bedienung an dir vorbeiträgt, das Holz der Möbel. Du fühlst die vielleicht unbequeme Lehne in deinem Rücken, die Temperaturunterschiede, wenn sich Türen öffnen und schließen. Du spürst die Stimmung der einzelnen Gäste, das Kratzen des Etiketts an deinem Pullover und einen Luftzug, weil irgendwo ein Fenster geöffnet ist.“ So beschreibt Kristina Steinhauer ihren typischen Alltag als Hochsensible. Absolute Reizüberflutung. Ein Begriff, der der Gesellschaft vertrauter ist, denn der ein oder andere hat schon Situationen erlebt, in denen er so gefühlt hat. Der Hochsensible jedoch ist einer solchen Reizüberflutung permanent ausgesetzt – jeden Tag, den ganzen Tag. Die Folgen sind schnelle mentale Erschöpfung, Müdigkeit und das dringende Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeiten und Ruhepausen. Gerne allein in einem Raum zu sein, ist etwas, dass Kristina schon als Kind gespürt und gebraucht hat.

Hochsensibilität ist keine Schwäche

Laut neusten wissenschaftlichen Studien sind um die 30 Prozent der Weltbevölkerung hochsensibel. Die Dunkelziffer ist aufgrund der geringen Bekanntheit und fehlenden Aufklärung deutlich höher. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie hochsensibel sind und dass es eine Erklärung dafür gibt, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen.

So ging es auch Kristina und ihrem Bruder Andre, der ebenfalls hochsensibel ist. „Nein. Ich bin eine starke Frau“, war Kristinas erste Reaktion auf die von ihrem Umfeld geäußerten Vermutungen, dass sie hochsensibel sein könnte. Sowohl für sie damals als auch für den Großteil der Gesellschaft heute wird Sensibilität mit Schwäche assoziiert und gleichgesetzt. Schnell wird ein Hochsensibler in die Schublade gesteckt, er sei introvertiert, unsicher und nicht belastbar.

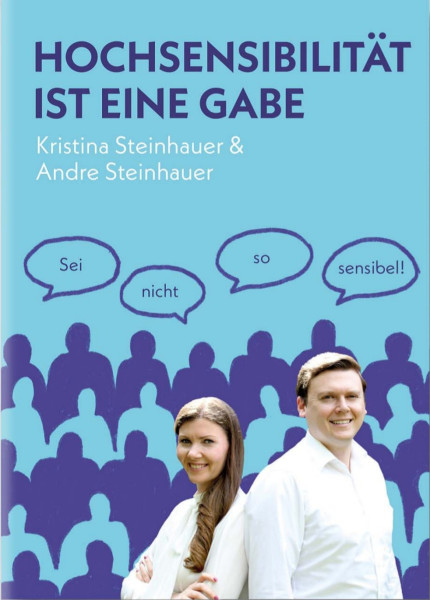

Mit diesen Vorurteilen wollen die Geschwister aufräumen und auf die positiven Aspekte der Hochsensibilität aufmerksam machen. Gemeinsam haben sie ein Buch geschrieben, indem sie aufklären und Klischees widerlegen sowie Hilfestellung und Antworten geben. „Stell dich doch nicht so an“ und „Sei nicht so sensibel“ haben sich der Sozialpädagoge und die Gesundheitsberaterin regelmäßig anhören müssen. Genau deswegen haben sie ihr Buch so benannt. Mit dem Zusatz, dass Hochsensibilität eine Gabe sei. „Es ist ein Ratgeber und ein spannender Reisebegleiter in eine verborgene Welt.“

Wissenschaftliche Definition

In Deutschland ist die Hochsensibilität ein Randthema und noch lange nicht so etabliert, wie beispielsweise in England oder vor allem in den USA. Dort hat die Definition ihren Ursprung und die Forschung ihre Wurzeln. Elaine N. Aron, selbst hochsensibel, prägte in den 1990er Jahren erstmals den Begriff der „Sensory Processing Sensitivity“, zu Deutsch: die Sinnesverarbeitungs-Sensibilität. Aron sieht die Hochsensibilität nicht als ein psychologisches, sondern als angeborenes und auch vererbbares Phänomen. Sie lehnt sich damit an die Erklärung von Psychiater Wolfgang Klages an, der beschrieb, dass die Anomalie biologisch verankert sei. Im Thalamus, dem „Tor zum Bewusstsein“, werden alle Sinneseindrücke aus der Um- und Innenwelt gesammelt, gefiltert und zur Bewusstwerdung weitergeleitet. Die Reizschwelle des Thalamus sei bei hochsensiblen Personen jedoch niedriger, wodurch es zu einer höheren Durchlässigkeit von eingehenden Reizen komme. Bei der Hochsensibilität handelt es sich folglich um eine andere Arbeitsweise des Gehirns und nicht etwa um eine Krankheit.

Aufgrund dessen ist jedoch eine medizinische Diagnose im klassischen Sinne nicht möglich und es gibt kein einheitliches Verfahren, um die Hochsensibilität zweifelsfrei belegen zu können. Ob man hochsensibel ist, lässt sich nur anhand von Tests und der Beantwortung von Fragebögen ermitteln.

Typische Merkmale der Hochsensibilität

Vier zentrale Merkmale, die den hochsensiblen Charakter prägen, sind hohe Sensibilität gegenüber subtilen Reizen, eine tiefere Verarbeitung aller Informationen, eine stärkere emotionale Intensität und eine erhöhte Empfänglichkeit für Erschöpfung und Überstimulation.

Die Wahrnehmung und die Reaktion auf Reize ist jedoch bei jedem Hochsensiblen genauso individuell wie bei einem nicht Hochsensiblen. Dennoch lassen sich einige markante Eigenschaften feststellen, die die Hochsensiblen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, gemeinsam haben. Ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn beispielsweise. „Ich hatte schon in der Schule den Drang, den Schwächeren zu helfen und mich auf deren Seite zu stellen“, erzählt Andre Steinhauer. „Obwohl ich im Sport sehr gut war, wollte ich immer in das Team mit den geringsten Gewinnchancen.“ Eine ausgeprägte Analysefähigkeit, Gewissenhaftigkeit, Kreativität und das Talent, schnell innovative Lösungen zu finden, gehören ebenfalls zu den typischen Merkmalen der Hochsensibilität.

Auch eine überproportional hohe Empathie, Anpassungsfähigkeit und Beobachtungsgabe zeichnen die Hochsensiblen aus. „Ich fühle das, was eine andere Person fühlt. Ich gehe raus, bin total gut gelaunt, begegne dann einer vielleicht sogar fremden Person und fühle mich plötzlich anders“, schildert Kristina. „Bis ich wusste, dass ich hochsensibel bin, habe ich mich immer wieder gefragt, was mit mir nicht stimmt. Ich konnte mir solche Situationen nicht erklären und wusste nicht, warum mich niemand verstand.“ Es hat lange gedauert, bis sie verstanden hat, dass es die Gefühle der anderen Person waren, die sie fühlte. „Dann zu lernen, sich von den Gefühlen anderer abzugrenzen, ist unglaublich schwer und kräftezehrend, aber für Hochsensible sehr wichtig.“

Fluch und Segen zugleich

Die Erkenntnis, hochsensibel zu sein, war schließlich nicht nur eine große Erleichterung, sondern lieferte wichtige Erklärungen, die für Kristina und Andre vieles einfacher und verständlicher machten. Ihr damaliger Freundes- und Bekanntenkreis reagierte jedoch nicht unbedingt positiv, als Kristina endlich erklären konnte, warum sie „anders“ ist. „Du spürst, dass sich Menschen plötzlich unwohl in deiner Gegenwart fühlen.“ Sowohl in ihrem als auch in Andres Umfeld wurden die Menschen distanzierter, fühlten sich beobachtet und durchschaut, als hätten die Geschwister einen Röntgenblick, mit dem sie alles herausfinden könnten. Das war am Anfang schmerzhaft und verletzend und sogar Freundschaften zerbrachen.

Heute bekommen sie von vielen Menschen Zuspruch, nicht nur in ihrem privaten Umfeld, sondern vor allem während der Workshops, Vorträge und Lesungen, die sie geben. Sie wollen den Betroffenen Mut machen und ihnen das Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit nehmen, wollen Antworten auf die Frage „Warum versteht mich mein Gegenüber nicht?“, liefern. „Schon oft haben uns Teilnehmer erzählt, dass sie sich wie ein Alien fühlen“, so Kristina.

Ebenfalls setzen sie einen deutlichen Appell an die Betroffenen: „Der Hochsensible muss lernen, für sich selbst einzustehen. Er muss ernst nehmen, wenn sein Körper ihm Signale sendet, mit denen er auf Erschöpfung aufmerksam machen will.“ Es gibt bereits Hinweise, dass das Risiko an Depressionen, Ängsten oder einem Burn-out zu erkranken, bei Hochsensiblen deutlich höher ist als bei nicht hochsensiblen Personen. Nicht etwa, weil sie grundsätzlich anfälliger oder weniger belastbar sind, sondern weil die Hochsensibilität eine stärkere Reizverarbeitung mit sich bringt. Das ist weder krankhaft noch eine Schwäche, sondern ein anderes Funktionieren. Da sich Hochsensibilität nicht wegtherapieren oder medikamentös behandeln lässt, muss der Betroffene mit diesem Persönlichkeitsmerkmal umgehen können und eigene Strategien und Schutzmechanismen entwickeln. Es braucht passende Bedingungen, wie Rückzugsräume, klare Grenzen und ein bewusster Umgang mit Reizen und sozialen Erwartungen, nicht etwa Mitleid oder Schonung.

Doch was zunächst wie ein Fluch erscheinen mag, kann auch als besondere Gabe betrachtet werden. Gerade die ausgeprägte Empathie, Beobachtungsgabe und die Lösungsorientiertheit sind Eigenschaften, die für viele Berufe, gerade im sozialen Bereich, eine große Bereicherung sein können. „Ich weiß, was die Menschen suchen, was sie brauchen, welche Sorgen, Ängste oder Probleme sie haben, noch bevor sie etwas sagen müssen“, erklärt Andre. „So fühlen sie sich endlich richtig verstanden.“ Wie anstrengend diese Fähigkeiten auch sein mögen: Menschen helfen zu können, hinterlässt immer ein gutes Gefühl.

Kontakt und Infos

info@kristina-steinhauer.com

www.kristina-steinhauer.com

ISBN SOFTCOVER: 978-3-347-99180-4

AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH